[Attenzione questo numero contiene spoiler]

Non ti saprei dire perché l’ho fatto, mia cara Disa. Ma era così vicino a me che… Oh, quelle pagine, il loro irresistibile richiamo, i fumosi contorni della mia patria, finalmente nitidi, nuovamente vivi! Ho capito in quel momento che il poema doveva essere mio [credo che qui Kinbote si riferisca effettivamente a Fuoco Pallido]. Colsi l’occasione al volo. Chi avrebbe mai sospettato di un innocuo professore universitario, tutto reumatismi e brachicardia? Mi avvicinai all’uomo che mi aspettava davanti casa, consapevole fosse il sicario venuto fino a New Wye per uccidermi. Simulai. Avvicinandomi, finsi di consegnarmi, le mani leggermente alzate, leste nel sottrargli la borsetta nella quale teneva la pistola. Accadde tutto in un attimo. Mi voltai e senza prendere la mira sparai una raffica di colpi finché non vidi John prono sul terreno, una chiazza rossa allargarsi sulla camicia bianca inamidata. Il mio carnefice era imbambolato, completamente sconvolto dalla piega degli eventi; lo colpii alla testa con il calcio della pistola lasciandolo svenuto lì sul marciapiede. Quindi entrai in casa di Shade, rubai il manoscritto, e quando fui di nuovo all’aria aperta chiamai l’1111, calcolando il poco tempo che mi rimaneva per sistemare la scena del crimine e alterare le prove. Il resto lo sai. In questa storia non c’è alcuna logica, sicuramente non quella pubblicata sui quotidiani locali di New Wye. Approfittati del caso e la verità non fu mai chiarita dalla giustizia penale…

Giustizia e Verità. Con la G e la V necessariamente maiuscole. Può capitare – specie in questi giorni – di aprire un qualsiasi giornale (online ça va sans dire, la carta chi la legge più?), scrollare un po’ su e giù con l’indice lo schermo unto del cellulare, per leggere tra una ditata e l’altra notizie su studenti manganellati dalle forze dell’ordine, guerre e massacri, aggrediti e aggressori, processi ideologici, penali, truci omicidi, tribunali popolari e tribuni incendiari, che in pulpito gridano rivendicando ciascuno la propria verità, l’unica (ovviamente) possibile.

Non vi preoccupate se in questi casi vi capita di sentirvi spaesati, disorientati, colpiti ai fianchi da innumerevoli Strepsiadi – l’assurdo protagonista delle Nuvole di Aristofane convinto di poter vincere qualsiasi discussione semplicemente imparando a utilizzare il Discorso migliore e il Discorso peggiore insegnati al Pensatoio di Socrate – schiumanti come cani da muta. Credo sia un sentimento comune, specialmente se ci ostiniamo a inseguire l’illusione (penso si possa chiamare così) che sia possibile giungere a una Verità univoca e assoluta, valida per chiunque.

E potremmo dire che un simile sistema di pensiero affligge anche la Giustizia, vista banalmente come un insieme di regole che se infrante debbono essere risarcite con una giusta punizione di pari grado al reato commesso: semplificando, un po’ la legge del contrappasso dantesca.

Ma l’insieme delle leggi difficilmente riesce a rappresentare le innumerevoli casistiche della realtà, a categorizzarla interamente all’interno delle maglie di una normativa completa, esauriente ed efficiente. In fin dei conti, non è vero che potremmo star a discutere sulla legittimità di un calcio di rigore il 90% delle volte, senza riuscire a metterci d’accordo, nonostante oggi abbiamo a disposizione strumenti super tecnologici capaci (in teoria) di ridurre al minimo la possibilità di errore?

Si dice – cioè lo dice Strabone da qualche parte (credo la Geografia) ma io l’ho letto in Demokratía di Domenico Musti quando ero un giovane studente di Archeologia – che quando lo storico Eforo trattò le leggi scritte da Zaleuco di Locri – considerato il primo legislatore del mondo antico – le lodò a lungo. Non era il senso di giustizia che da esse trapelava a colpirlo, ma il fatto che queste leggi fossero formulate in maniera alquanto semplice. Al contrario, i cittadini di Turii – colonia panellenica promossa da Pericle, capo della fazione popolare ateniese – avevano voluto superare i Locresi quanto a precisione di dettagli, ma così facendo fecero male perché, secondo Eforo, «si governano bene coloro che si attengono alle leggi stabilite in maniera semplice», non «coloro che nelle leggi prevedono tutti i casi possibili a totale beneficio dei sicofanti».

Se Eforo voleva risaltare la dicotomia esistente fra una tendenza aristocratica, molto più esplicita e netta, che privilegia gli éthe – cioè i costumi, i comportamenti e la relativa educazione – sulle leggi, le leggi orali sulle leggi scritte, le leggi scritte in modo semplice (haplôs) su quelle akribeîs (scritte in maniera troppo dettagliata), dall’altra parte l’esigenza democratica della certezza e trasparenza del diritto si traduce facilmente nel suo esatto contrario, proprio in un “eccesso di precisione”.

Ma allora perché, nonostante questo eccesso, la Giustizia finisce a volte per fallire, con il risultato di lasciarci incagliati in dibattiti infiniti in cui l’ultima cosa che vogliamo fare è slegarci dalla nostra posizione che teniamo con lo stesso ardore con cui il naufrago afferra una tavola di legno in mezzo al mare?

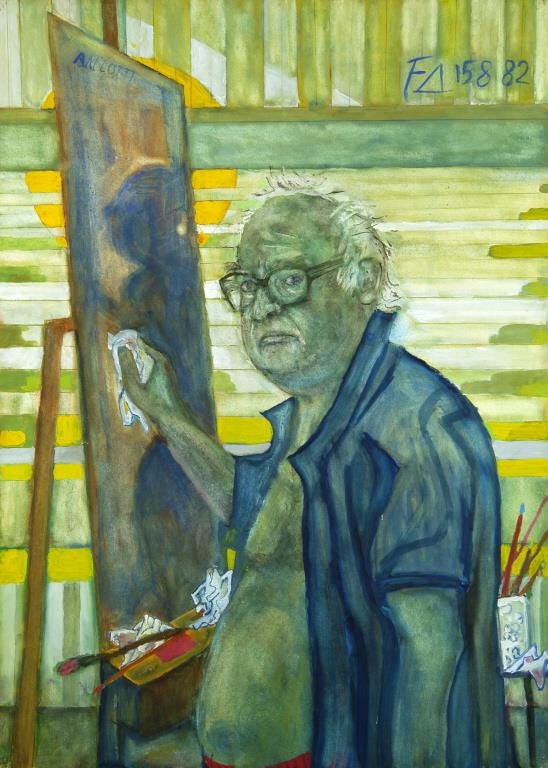

Che la Verità degli uomini possa essere fallimentare, accecata da un’illusa pretesa di obiettività destinata per forza di cose a ritrovarsi continuamente frustrata, è uno dei temi centrali nella poetica dello scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt, autore tra le altre cose di racconti, pièce teatrali, sceneggiature, romanzi in stile poliziesco (fu anche un prolifico pittore, vedi qui).

Dico “in stile” perché quelli di Dürrenmatt sono polizieschi sui generis, in cui la tipica formula omicidio-indagine-soluzione viene stravolta in favore delle idee dell’autore. Capiamoci bene: l’impianto iniziale è classico. Quando leggiamo qualcosa di D. sembra quasi di avere di fronte gli estremi di un problema matematico. Abbiamo i dati e l’ipotesi da cui dobbiamo ricavare la tesi dopo aver sciolto i nodi dell’intreccio.

E qui viene l’inghippo. Perché proprio nel momento in cui la nostra sete di sapere diventa insostenibile – ed ecco il perché del genere giallo –, D. si diverte a prenderci in giro, a non lasciarci nessuna soddisfazione, nessun lieto fine in cui vedere realizzate le attese e le speranze del lettore. Non sempre la ragione può arrivare alla Verità (e così alla Giustizia), perché capita spesso che due impedimenti, il caso e l’assurdo, si mettano di mezzo impedendoci di avere una chiara visione degli eventi.

Prendiamo ad esempio La promessa, uno dei romanzi più riusciti di D. C’è un omicidio (una bambina di sette anni trovata senza vita in un bosco nei pressi di Zurigo), un presunto colpevole (un venditore ambulante della zona), e un brillante commissario di polizia («un genio») che a questa colpevolezza, nonostante le costanti proteste e pressioni dei suoi colleghi e superiori, non crede. Fino all’ossessione. Talmente convinto che l’assassino sia ancora in libertà da abbandonare la polizia per svolgere indagini private, mettendo a rischio l’incolumità sua e delle persone che gli stanno intorno. E quando sul più bello, ormai sicuro di aver preso in trappola l’assassino, dopo aver accumulato un certo numero di prove e indizi, questo, puf!, gli sfugge dalle mani – nel senso che per quanto ne sappiamo potrebbe non essere mai esistito, se non nella sua mente –, il commissario finisce praticamente per impazzire.

Il romanzo potrebbe terminare così. Con l’assassino che era quello iniziale (l’ambulante), mentre le indagini successive svolte dal brillante commissario si sono concluse con un nulla di fatto, una mera perdita di tempo.

Eppure un’altra spiegazione c’è. Una scena finale che è una «sorta di emblema dell’imprevedibile, o meglio del caso».

… questa storia riserva un’ultima sorpresa, ed è una scena finale tremendamente squallida, tanto squallida da essere inutilizzabile, non la si potrebbe inserire in un romanzo né in un film appena decenti. È così ridicola, stupida e banale che, se si volesse davvero scrivere questa storia, andrebbe senz’altro tralasciata. Eppure bisogna ammettere che proprio quest’ultima scena parla a favore di Matthäi [il nostro commissario], lo mostra nella giusta luce, lo trasforma in un genio, in un uomo che ha intuito così profondamente gli elementi a noi ignoti della realtà da riuscire ad andare oltre le ipotesi e le congetture che ci limitano, fino a giungere in prossimità di quelle leggi cui noi non perveniamo mai.

E quindi? E quindi veniamo a sapere (noi lettori, non il povero Matthäi, ignaro di tutto fino alla fine) che mentre il vero assassino stava andando a compiere un nuovo omicidio ai danni di un’altra bambina, e cadere così nell’astuta trappola del commissario, ha un incidente stradale e muore. Sembrerebbe una barzelletta («la presa in giro ha raggiunto il culmine»), ma lo humor elvetico di D. non risparmia nessuno: «niente è più crudele di un genio che inciampa in un’idiozia».

Ma in una circostanza del genere tutto dipende da come il genio reagisce alla situazione ridicola in cui è incappato: riesce ad accettarla oppure no? Matthäi non ci riuscì. Voleva che i suoi conti tornassero anche nella realtà. Di conseguenza fu costretto a negare la realtà e a perdersi nel vuoto. […] La nostra ragione getta una luce insufficiente sul mondo.

Se nei romanzi D. sembra sciorinare apertamente le logiche segrete che governano i caposaldi del suo pensiero (come non citare Il giudice e il suo boia), è però nei racconti che raggiunge le più alte vette stilistiche e narrative (Le panne, Minotauro). È in questi, infatti, che il suo umorismo grottesco raggiunge l’apice, permeando ogni pagina e creando alcune fra le situazioni più divertenti e paradossali. E veramente verrebbe da dire che ci sono libri stracolmi di pagine in cui non c’è niente da dire, e libri che per quanto sottili potresti parlarne per giorni e non stancarti mai, per quanto pregni di carica esplosiva.

Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l’ingenua credulità dei Greci, la sacerdotessa di Delfi Pannychis XI, lunga e secca come quasi tutte le Pizie che l’avevano preceduta, ascoltò le domande del giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori.

Questo il folgorante inizio della Morte della Pizia, che ci catapulta indietro – di nuovo – al tempo dell’antica Grecia, la Grecia del mito, Sofocle Freud e Pasolini, per (ri)ascoltare la voce di Edipo e degli altri personaggi coinvolti nella famosa tragedia, che uno dopo l’altro vengono a “confessarsi” dalla Pizia, sacerdotessa responsabile degli oracoli nel tempio di Apollo a Delfi. Peccato che lei, un po’ per stanchezza e un po’ per noia, si sia inventata tutto…

… quel giorno l’intera faccenda le parve di un’idiozia veramente intollerabile, forse soltanto perché quando il pallido giovanotto arrivò claudicando al santuario erano ormai le cinque passate, invece di starlo a sentire Pannychis avrebbe dovuto chiudere, e allora, vuoi per guarirlo dalla fede incondizionata nelle sentenze degli oracoli, vuoi perché essendo così di cattivo umore le saltò il ghiribizzo di fare arrabbiare quel principe di Corinto dall’aria altezzosa, la Pizia gli fece una profezia che più insensata e inverosimile non avrebbe potuto essere, la quale, pensò, non si sarebbe certamente mai avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio padre e andare a letto con la propria madre, senza contare che per lei tutte quelle storie di accoppiamenti incestuosi fra dèi e semidei altro non erano che insulse leggende.

Tuttavia le cose sono più complicate di così. E se è vero che alla fine la profezia si è effettivamente realizzata, è vero anche che il meccanismo tortuoso che l’ha portata avanti, i dolori le passioni e i dubbi, le varie scelte o non-scelte che l’hanno condizionata, sono stati mossi esclusivamente dal caso, il quale ha operato per vie oscure e misteriose, ignare ai diversi protagonisti, i quali convinti di agire ognuno per il proprio tornaconto, hanno dato vita inconsapevolmente a una serie di reazioni a catena dal notevole effetto tragicomico.

La riflessione finale è affidata alle parole di Tiresia – il cieco veggente qui simbolo di fredda premeditazione logica ineccepibile e razionalità – seduto vicino al tripode del tempio per riscaldare le ossa smunte e incartapecorite assieme alla Pizia:

Tu, Pannychis, vaticinasti con fantasia, capriccio, arroganza, addirittura con insolenza irriguardosa, insomma: con arguzia blasfema. Se fossi un matematico potrei dirti con esattezza quanto fosse improbabile la probabilità che il tuo oracolo cogliesse nel segno: era straordinariamente improbabile, infinitamente improbabile. Eppure il tuo improbabilissimo responso si è avverato […] così per tutta l'eternità quelli che reputano il mondo un sistema ordinato dovranno confrontarsi con coloro che lo ritengono un mostruoso caos.

Non so se con i suoi libri D. volesse insegnare qualcosa, magari dal punto di vista morale. Dirci banalmente: “l’essenziale è invisibile agl’occhi”; o che non esiste nessuna verità, abbracciando uno scetticismo spicciolo. Credo piuttosto che abbia voluto dare un avvertimento. Mostrare attraverso l’ironia quanto illusoria possa essere la fede in una Giustizia perfetta e infallibile, considerata capace di giungere inequivocabilmente alla Verità (se leggendo questo paragrafo avete alzato gli occhi, inclinato la testa, e pensato a Kafka… Sì, siete nella direzione giusta).

Ma facciamo così, a banalizzare ci penso io, che sono un tipo che reagisce di pancia e ragiono spesso frettolosamente. E non finisco mai di stupirmi nel constatare quanto numerose e misteriose siano le vie della giustizia, quando leggo ad esempio che il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi di reclusione tre attivisti di Ultima Generazione per aver imbrattato il 2 gennaio 2023 la facciata di palazzo Madama, sede del Senato, con una velocità insolita per i processi nostrani, mentre qualche mese fa – il 19 gennaio – la Corte di Cassazione ha annullato la condanna emessa a dicembre del 2022 dalla Corte d’appello di Milano a carico di otto persone, accusate di aver fatto il saluto fascista durante una commemorazione svoltasi il 29 aprile del 2016 a Milano in ricordo di Sergio Ramelli, un militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano) che fu ucciso nella primavera del 1975 da alcuni militanti di sinistra.

Otto anni. Per stabilire definitivamente se un “saluto” fascista sia punibile o meno di condanna. Dieci mesi. Per condannare tre attivisti per avere spruzzato vernice ad acqua arancione.

A volte è proprio vero che la realtà supera la fantasia (e sì, anche l’assurdo).

Chissà cosa avrebbe detto Dürrenmatt…